“A lo lejos, se oye el aullido de lobos hambrientos”

Jiro Taniguchi.

Nos conocimos en la

Devedeteca. Coincidimos en el mostrador y, en un instante mágico, nos dimos

cuenta de que estábamos devolviendo dos copias diferentes de la misma película:

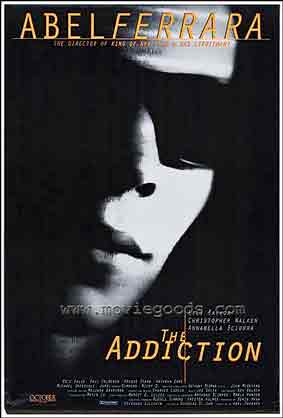

“THE ADDICTION” de Abel Ferrara. Nos miramos y tuve la impresión de que ya nos

habíamos encontrado antes, pero no en esta, sino en una vida anterior. Déja vu.

Paliducha como Michael Jackson y más delgada que la muerte, iba ataviada con un

elegante vestidito negro de tirantes y unas chanclas de Chanel a juego. Sí, su “look”

parecía demasiado caro y sofisticado para su edad. Pero ni siquiera el hecho de

que llevara gafas de sol a juego (también de Chanel) a las 11 de la noche me

pareció extraño: de alguna manera, así debía ser. Salimos a la calle y paseamos

juntos bajo la luna llena, bajando hacia Opera, respirando los fétidos perfumes

del verano urbanita. Fue entonces, al presentarnos, cuando oí por primera vez

su extraño y casi impronunciable nombre de resonancias medievales: Hadewijch.

Todavía no habíamos

recorrido ni quinientos metros y nuestra conversación ya transitaba

profundidades abisales. Giraba en torno a “THE ADDICTION” y a todo lo que rodea

a la película: Religión, Filosofía, Culpa, Vampirismo, Adicción, Confesión,

Salvación... Temas bastante habituales para la mente de un hombre que, como yo,

ya tiene la edad de Cristo, pero muy ajenos a las que deberían ser las

preocupaciones de una adolescente que no aparentaba tener la edad legal para

posar desnuda en una revista erótica. Sus pornográficas chanclas negras pisaban

el empedrado de la Plaza Mayor y ella ya había intuido en mi mirada la sombra

de una angustia. “Acabo de sufrir un par de baches: me acaban de echar del

trabajo, me ha dejado mi novia, ha muerto uno de mis mejores amigos, un

incendio ha destruido mi colección de cómics... Me debato en una fuerte crisis

existencial... Estoy solo, caminando por un frágil puente que cuelga sobre el

abismo de la desesperación”, confesé, sintiéndome como una caricatura del

peor personaje de Paul Auster. Y ella contestó con una frase que me recordó a

María Zambrano: “Sin una profunda desesperación el hombre no saldría de sí”.

Le pregunté si la había leído, a Zambrano, y me respondió algo que me sonó a

puro cachondeo: “No, leo poco y no conozco ninguna de sus obras, pero fuimos

muy muy amigas, hace tiempo”.

No quise contradecir su

evidente fantasmada adolescente, pero Zambrano había muerto en 1991 y, en aquel

año de gracia, Hadewijch no debía tener más de tres o cuatro añitos. Así que le

seguí la corriente y, tras un largo silencio, decidimos sentarnos en los

escalones que bajaban hacia la calle Segovia.

--Bueno, hablemos de la

película. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ella?, pregunté.

--En realidad, todo.

Christopher Walken como burroughsiano sumo sacerdote de la nueva sangre, la

atmósfera sórdida, urbana y malsana, las melancólicas conversaciones

filosóficas entre los protagonistas, frases como “we are not sinners because we

sin, we sin because we are sinners”, el hecho de que los vampiros muerdan de

verdad a sus víctimas, como lobos locos degollando corderos humanos con sus

potentes mandíbulas...

--A mí me fascina el

pesimismo extremo de la película, su ardiente oscuridad. Es típico en la obra

de Ferrara: siempre ha mirado al hombre moderno desde una perspectiva

fatalista, atormentada... La culpa tortura hasta el límite a sus personajes:

hay poca diferencia entre el “TENIENTE CORRUPTO” interpretado por Harvey Keitel

y los vampiros de “THE ADDICTION”. La más violenta lucha entre el bien y el mal

se produce en el interior de esos personajes. ¿Sabías que el guionista de estas

películas, Nicholas St. John, es un sacerdote católico?

--Sí, pero eso para mí es lo

de menos.

--A mí, sin embargo, la

confesión, comunión y redención final de la protagonista me ha parecido un

broche perfecto. Ella renuncia a la sangre, al ego, incluso a la inmortalidad

de la carne, para alcanzar la verdadera Vida Eterna. Para salir de la Oscuridad

y entrar en la Luz. Si en “ARREBATO” hay una metafísica del cine, que eclipsa

al sexo, a las drogas y a todo lo terrenal y marca el final de los

protagonistas, que, tras ser abducidos por la cámara viven eternamente en un

limbo de celuloide, en “THE ADDICTION” se renuncia al vampirismo, a la adicción

en sí, que es el “caballo de batalla” de la película, y a todo lo demás para

descansar en Dios por los siglos de los siglos...

--Amén. Pero yo la veo de

otra forma. Por eso prefiero el personaje de Annabella Sciorra, porque no busca

nada más allá del vampirismo, no tiene afán de trascendencia. La oscuridad es

su luz del sol. Lo que la hace diferente. Lo que la mantiene viva...

--Al margen de las distintas

interpretaciones, ¿qué me dices de la sórdida fotografía en blanco y negro? Es

increíble, no sé si te has fijado, pero apenas hay grises, son blancos

cegadores y negros de ébano. Eso le da a la película un ambiente más macabro,

más extremo, más siniestro. Toda esa sangre tan oscura... Estoy seguro de que

si la película hubiera sido en color, la habrían clasificado X en Estados

Unidos. Pero bueno, al fin y al cabo, allí pasó sin pena ni gloria y en España

no llegó a estrenarse, ni en el cine ni en vídeo ni en DVD...

--Ah, ¿así que la película

es en blanco y negro? No lo sabía: yo lo veo todo en blanco y negro.

--¿Y eso? ¿Sufres alguna

clase de daltonismo? -pregunté medio en serio, creyendo que bromeaba-.

--No, no es de nacimiento...

Pero es así. Veo ébano y marfil. Nada de grises.

--Fascinante. Por cierto,

¿sabes quién es la actriz protagonista? ¿Has visto más películas suyas?

--¿Lili Taylor? No, es la

primera vez que la veo, pero mejor así. Odio ver películas con actores

demasiado conocidos, porque no me creo los personajes. Christopher Walken es

una excepción. Se diría que él es un vampiro también en la vida real.

Fue aquella conversación y

no la estilizada figura adolescente de Hadewijch (demasiado delgada para ser mi

tipo) la que me decidió a invitarla a subir a mi casa. Pero ella se negó en

redondo y sugirió, casi ordenó: “Vayamos mejor a mi casa. Es grande y

estaremos cómodos. Cojamos un taxi. Está un poco lejos...”.

No tanto: un cuarto de hora

después, estábamos en un señorial palacete de El Viso que, pese a su rancio

abolengo, parecía haber conocido tiempos mejores. Su exterior tenía un aspecto

destartalado, decadente y fantasmal y el interior se encontraba sucio y

desangelado. Tras atravesar el “hall” y recorrer un largo pasillo

plagado de puertas cerradas, entramos en una habitación alumbrada con un puñado

de cirios, de altos techos y paredes pintadas de negro en las que sólo

destacaban varias sábanas amarillentas, que parecían fantasmas cuadrados y

apendicíticos crucificados en pleno exorcismo. “Voy a por unos Bloody

Maries. Espero que te gusten. No tengo otra cosa. Ah, por cierto, si quieres

irte, hazlo ahora. Aún estás a tiempo...”, dijo Hadewijch. Pero a mí no me

sonó a advertencia real: lo interpreté como un simple guiño al filme de

Ferrara. Además, para qué engañarnos, no tenía ningunas ganas de dejar aquel

lugar que parecía pertenecer a otra época para volver solo a casa y hacerme una

paja triste entre sábanas acartonadas; por otro lado, por nada del mundo me

habría perdido la siguiente escena de la pinícula que ambos protagonizábamos.

Una pinícula en la que, aunque la dirección artística tuviera la huella

estética del mismo diablo, algo me decía que estaba escrita por Dios. Como

todo. Aproveché la breve ausencia de Hadewijch para curiosear y confirmar mis

sospechas: detrás de las sábanas había espejos, unos espejos por los que hasta

el anticuario más judío habría pagado una cifra astronómica. Sentí un pequeño

mareo. “¡Ejem!”: ella me sorprendió de pie, dando vueltas por la

estancia en penumbra, inquieto. Decidí disimular, preguntando: “¿No tienes

nada de música?” Ella sonrió: “No, adoro el silencio”. Yo enrojecí y

respondí con el título de un hit y otra pregunta: “Claro, enjoy the silence.

¿Vives sola en una casa tan grande?” Ella miró hacia abajo: “No suelo

vivir aquí. Es algo temporal. Digamos que la he tomado prestada. Pero, bueno,

ya que has decidido quedarte, pongámonos cómodos y hablemos”. Y, así, nos

recostamos a la luz de las velas, cada uno en un extremo del único mueble a la

vista: un enorme diván cuyo cuero cubierto de polvo hacía juego con las

inmensas paredes de la estancia.

Y hablamos. Hablamos durante

horas mientras bebíamos aquellos espesos y sabrosos Bloody Maries que ella

preparaba en la cocina del infierno. Yo, víctima de una rara embriaguez, seguía

a duras penas nuestra conversación, una partida de ping pong oral de alto rango

metafísico que yo perdía estrepitosamente y que, poco a poco, se iba

convirtiendo en monólogo. Un espectral y monocorde monólogo que Hadewijch me

vomitaba encima de forma dulce y aristocrática, pero implacable, mientras mis

siempre escasas ganas de poseerla se evaporaban en una nube de alcohol y

fascinación platónica. Aquella cría me estaba embrujando: cada se acercaba más,

pero su voz parecía alejarse, transformándose en un narcótico susurro cuyos

ecos, de nuevo, sonaban como a sepulcrales “samplers” de la María

Zambrano más espiritual:

“...hombre moderno es

oscilante, doble o más bien triple, con varios rostros posibles, ninguno

completo. Alguien que vive envuelto, apresado por categorías ambivalentes en

pleno equívoco: víctima y actor, perseguido y perseguidor, enamorado y

narcisista...”.

Otro Bloody Mary.

“...a ser suicidas por su

anhelo de existir. Es un tipo de hombre, que se ha dado en Europa en distintas

formas de vida; los hay poetas, filósofos, y, sobre todo, esos desconocidos,

seres desconocidos que murieron sin lograr su ser aún...”.

Otro Bloody Mary

“...larvas, conatos, seres

muertos en su crecimiento, como incapaces de soportar una de las

transformaciones que la vida exige para llegar a su fin...”.

Otro Bloody Mary.

“...muertos vivos; hombres

subterráneos cuya tarea agobiante es la de apropiarse una realidad extraña,

extrayendo de ella su propio ser, pues lo que parece ser lo trágico de la

tragedia es la falta de sujeto, de algo que quede exento y libre del destino o

de las pasiones...”.

Otro Bloody Mary.

“...la discordia de los

muertos vivos, su rencorosa presencia. Los vivientes, poetas como Baudelaire y

Rimbaud, filósofos como Kierkegaard y Nietzsche, novelistas como Dostoyevsky,

han sido atormentados infinitamente en su soledad llena de fantasmas...”.

Otro Bloody Mary.

“...la tragedia de estas

criaturas es en definitiva la falta de espacio interior...ese divorcio

deprimente entre la realidad y el sueño...la realidad única e inagotable de

estos abismos alucinatorios...”.

Otro Bloody Mary.

“...pues las estaciones en

este camino no consisten en un mero pasar por ellas, sino en cruelísimas y

sucesivas transformaciones...

Un momento, voy a buscar

algo... Ha llegado... la hora de la verdad... Ahora vuelvo...”.

Y volvió, completamente

desnuda y, aún así, más etérea que carnal: la (presunta) juventud (apenas tenía

vello púbico) y la extrema delgadez de Hadewijch se acusaban más sin el adorno

de la ropa pero, aún estando sobrio y en pleno uso de mis facultades viriles,

yo me habría visto incapaz de sentirme demasiado atraído por un cuerpo que

parecía la radiografía de un silbido. En sus manos, ¿otro Bloody Mary? No, una

bandeja de plata y dos jeringuillas. ¿O era una? Dado mi avanzado estado de

embriaguez, nunca llegué a saberlo. Sólo sé que, en última instancia, ella sólo

usó una. Me desnudó despacio, con singular maestría para su (aparente) edad, y

luego me agarró el brazo derecho con una de sus esqueléticas manitas y con la

otra clavó la aguja en mi pobre vena, bombeando lentamente hasta que la jeringa

estuvo llena de sangre y... la retiró, la levantó poco a poco... y se la

inyectó rápidamente, sin poder ya disimular su sed mortal. Acto seguido, cayó

en el diván como un saco de huesos de adamantium. Su hermoso rostro reflejaba

un éxtasis que recordaba al del opiómano saciado. Susurró:

“...el gesto es el del

amor... ofrece su alma, casi su cuerpo; parece que quiere ser devorado...”.

Me desvanecí, tal vez

soñé... pasaron minutos, horas o segundos hasta que yo, por fin, pude

contestar, en un balbuceo alcohólico, con cierto poema medieval que no

recordaba haber leído nunca... mas me salió directo del alma: “aqueeel amor

tan derrrecho / y querrrencias tan ex-extrañas / ssssin temorrr / del ave que

rrrompe el pecho / y da a comerrr sus entrañas / p-por amorrrr”. Dicho

esto, eché mi cabeza hacia atrás y Hadewijch saltó sobre mí para agarrarme con

fuerza sobrehumana y morderme el cuello salvajemente, abriéndome la yugular y

mamando la sangre que brotaba a borbotones. Y yo sentí el Tormento y sentí el

Éxtasis. Supe a lo que se refería Blake en “EL MATRIMONIO ENTRE EL CIELO Y EL

INFIERNO”. Y fui completamente feliz y profundamente desgraciado. Y entonces

vino la Oscuridad.

A la mañana siguiente.

Me desperté con un fuerte

dolor de cuello, de cabeza y de alma. La herida, la resaca y el remordimiento

me volvían loco. Hadewijch había desaparecido, los cirios se habían consumido

por completo y ya sólo quedaba escapar. Huir de aquella casa, del escenario de

los hechos: de mí mismo no podía y, mucho menos, de Dios. Recorrí el largo

pasillo de puertas cerradas y salí a la calle como alma que lleva el diablo.

Tambaleándome, decidí ir andando: el metro, lleno de curiosas miradas anónimas,

me parecía un lugar dantesco. Pero la sangre, mi aspecto desaliñado y

sanguinolento de pecador de la pradera o, mejor, de víctima del conde Brácula,

hacían que la gente sana que caminaba, tal vez rumbo al trabajo, por las calles

me mirara con chispas acusadoras en sus vulgares ojuelos. Paré un taxi y le

dije al chofer que me llevara a la dirección donde se asentaba mi domicilio

particular; atribuí la herida de mi cuello a un Pastor Alemán para evitar unas

preguntas que, aún así, se sucedieron. “¿Seguro que está usted bien? ¿De

verdad no prefiere que le lleve a urgencias a que le pongan la antitetánica?”

“Sí. No”. En casa cerré todas las

persianas y dormí varias horas más. Me levanté y me miré al espejo: la herida

del mordisco tenía un aspecto espantoso. Le eché alcohol y salió humo blanco.

¡Aaaargh! El cuello me latía como un corazón sin freno ni marcha atrás. (“Esto

en las películas lo hacen con una prótesis de goma color carne rellena de una

cámara a la que le aplican aire desde una pera”, pensé, medio delirando, al

recordar el “making of” de cierta película de zombies). Pero esto era

real y, como había sido producto de una extraña seducción, al mismo tiempo me

arrepentía y me excitaba la idea de haberlo hecho. Me enrollé una gasa

alrededor del cuello, me hice un desganado, dolorido y anémico pajón castellano

y me quedé frito sobre la cama desecha.

Volví en mí de noche, presa

de un apetito voraz, doloroso, que me hacía gritar y sisear de hambre,

retorcerme por el suelo y darme cabezazos contra la pared.

¡Aaaaaaaaaaarggggggh! Sudor helado que brotaba de las entrañas de mi alma y me

abrasaba la piel. Me di una ducha fría y, al mirarme en el espejo para ver la

pinta de mi herida que había dejado de sangrar pero aún quemaba lo suyo, caí en

la cuenta de que no me reflejaba. “¡Joder, qué mierda!”, exclamé, y de

pura rabia rompí el espejo arrojándole el vaso de los cepillos de dientes. Fui

a la cocina, cogí un cuchillo pequeño con mango de madera y filo de sierra, me

lo metí en el bolsillo y, como un auténtico juramentado, me eché a la calle.

Anduve dando vueltas como un

loco durante media hora, hasta que, en un oscuro y solitario callejón del

Madrid de los Austrias, atisbé un perruco dormitando en una esquina. Me

abalancé sobre él y lo acuchillé varias veces, pero, lejos de morir, el chucho

me mordió en la mano y salió renqueando rumbo a calle Mayor. Salté de nuevo

sobre él y le volví a clavar el cuchillo, esta vez con más saña, en la

garganta, una y otra vez y otra y otra y otra y otra y otra. No sé cuántas “mojadas”

le metí, pero llegó un momento que el bicho apenas se movía y pude beber

tranquilamente la sangre que manaba a borbotones de sus heridas. Fue en vano,

como beber agua del mar para un deshidratado o inyectarse metadona para un

heroinómano, más o menos: aunque ya no quemaba tanto, la Sed seguía dominando

mi alma y, cuando me recuperé del breve piscolabis, me di cuenta de tres cosas:

tenía la boca llena de pelos, necesitaba sangre humana con urgencia y veía todo

en blanco y negro.

Una vez acostumbrado a mi

daltonismo extremo, me acerqué a una farmacia de guardia a comprar una

jeringuilla desechable. El farmacéutico me la vendió a regañadientes, mirándome

de arriba a abajo tras la reja blanca. Luego, repté bajo los arcos de la plaza

de Santa Cruz, donde siempre hay mendigos durmiendo a la intemperie. Uno de

ellos tenía su brazo peludo fuera del saco, al aire, sin manga. Perfecto. Le

apliqué la jeringuilla y le saqué sangre con sutileza de mosquito, para que no

se despertara. Pero me vio el que dormía a su lado y dio un grito de horror. “¡Argh!

¡Oiga! ¿Qué hace usted?” Saqué la jeringuilla a medio llenar del brazo del

“homeless” que ya se empezaba a despertar de su letargo alcohólico y salí por

patas. Entré rápidamente en mi portal y cerré con fuerza: ¡blam!. Allí mismo,

en las escaleras, me inyecté la sangre robada en una vena del brazo izquierdo y

caí en un ligero trance pseudonarcótico. Luego subí a casa y me masturbé

malamente, entre pinchazos de lujuria animal.

Más sueño.

Me desperté al atardecer,

vomité algo de sangre y volví a sentir el mono recorriendo mi cuerpo como una

descarga de un millón de vatios. Necesitaba más y... mejor. Salí a la calle

poseído por mil demonios y tuve la suerte de encontrar un suculento bocado casi

a las puertas de mi casa. Era una niña de unos siete años. Iba sola, con sus

coletas, sus calcetines blancos, su uniforme escolar y su mochilita a la

espalda. Estaba llamando al portal de ¿su casa? ¿su profesora particular? Daba

igual. No concebía una presa más fácil. Le dije que viniera conmigo, que su

mamá me había enviado a recogerla. Ella se olió algo raro, se resistió, empezó

a llorar, pero la arrastré a la fuerza hasta mi portal, una manzana más allá,

gritando frases de padre para anestesiar las sospechas de los peatones. La metí

en mi portal y, cuando apenas se había cerrado la puerta, sin poder soportar

más la Sed, mordí con gula el tierno cuello de la pequeña (arrancando, masticando

y tragando un buen trozo de carne) y bebí la deliciosa sangre que salía de él;

literalmente, me corrí de gusto, manchando mis calzoncillos con un medallón de

semen rojo que se filtró hasta mis vaqueros. Tras exprimir a fondo a la pequeña

presa, oí una puerta que se cerraba y un vecino bajando las escaleras. Con

rapidez criminal, metí el cuerpo inerte de la niña en el contenedor de mi

edificio. Sólo había un par de bolsas de basura al fondo, así que cupo bien.

Subí a mi casa y, tras caer en un corto letargo de bestia saciada, sentí un

latigazo de horror blanco: ¿y si alguien que fuera a depositar una bolsa de

basura encontraba el cadáver y llamaba a la policía? Bajé las escaleras de tres

en tres y el corazón me dio un vuelco cuando llegué al portal. El contenedor

estaba abierto. Miré dentro y sólo vi las dos bolsas de basura. Sentí cierto

alivio: si alguien hubiera encontrado el cadáver infantil, no lo habría tocado,

habría llamado a la policía y la casa estaría llena de maderos. Pero, ¿y el

cuerpo? Entonces comprendí. Como un flash, vino a mi mente la (muy probable)

imagen de una niña-vampira saltando al cuello de su madre, de su abuelita o de

su hermano pequeño.

Tres meses después.

La situación era

insostenible. Ya había roto todos los espejos, tirado los ajos por la ventana y

abandonado la idea de buscar un nuevo trabajo, ante la imposibilidad de salir a

la calle durante el día. También tuve que dejar mi apartamento: la policía

investigaba varias agresiones sangrientas denunciadas por vecinos insomnes en

las últimas noches. Adolescentes, mendigos, niñas, mujeres de mediana edad...

No todos los ataques eran obra mía, así que ya no había duda: algunas de mis

víctimas se habían transformado, a su vez, en yonquis hemoglobínicos y también

salían de caza al caer el sol. El vampirismo se extendía como un virus por el

Madrid de los Austrias.

Así que ahora vivo en El

Viso con Hadewijch, la adolescente de 200 años que me convirtió en lo que soy,

un monstruo sin alma que, según me comentó hace poco, se chutó toda la sangre

del cadáver de su amiga María Zambrano (“nunca quise morderle en vida, pero

un día se murió... y yo llevaba días sin probar bocado... así que, agarré una

jeringa y... la dejé seca”, se justificó ella; y aún añadió: “no debí

hacerlo. Cuando bebes la sangre de un recién fallecido de muerte natural, éste

no resucita, pero tú puedes absorber parte de su esencia: por eso a veces,

sobre todo cuando mezclo sangre con alcohol, me sale alguna frase suya... En mi

caso, aún mola, porque María era un espíritu privilegiado. Pero un amigo mío

vampirizó a un gato muerto y ahora maúlla cada vez que se pilla un colocón”).

Qué irónico es el Destino:

nunca había soñado con vivir en mi barrio favorito con una “hermana de

sangre” de María Zambrano, pero, ahora que puedo, no lo disfruto. Sólo me

importa atiborrarme de glóbulos rojos. La Sed, la Adicción, me consumen. Cada

vez me exigen más y más, con sus zarpazos de dolor negro. He perdido 15 kilos.

Ni como, ni bebo, ni follo, ni me masturbo... Este Vicio ha acabado con mi vida

(sexual). Soy un asceta de la sangre. Sólo caigo roto al alba, me quedo k.o. en

el salón, entre paredes negras y cirios apagados. Durmiendo en un sueño sin

sueños. La noche es pesadilla en “black and white”. Y el día... fundido

en negro. Y así será siempre: no hay muerte, ni futuro, ni pasado para los

hijos de Nosferatu. Ya, ya he probado el suicido: ahorcamiento, corte de venas,

salto por la ventana, asfixia... Nada me hiere. Ni siquiera me queda la

esperanza de que algún cazavampiros me atraviese con una estaca: eso sólo pasa

en las películas y, además, Hadewijch me protege cual demonio de la guarda,

amarga compañía, no me deja solo ni de noche ni de día.

Este es el cruel sino que me

ha reservado Lucifer: ser un patético esclavo mi propio Vicio. Pero esta

Adicción ha hecho brotar en mí, como un insólito efecto secundario, otro tipo

de necesidad, un hambre interior que me arrastra al Otro Lado, aunque su brillo

me llene de dolor. Es una luz que me llama a grito pelado, que me deja sordo

con destellos estelares y me ciega con cantos celestiales. Algo más fuerte que

mi infierno interior pero, al mismo tiempo, producto de él, me reclama con un

magnetismo sobrehumano. Debo saber que es, ir hacia ello, para bien o para mal.

No, no puedo hacer otra cosa...

Ayer Hadewijch, que acababa

de llegar con una nueva presa (un niño de unos diez años), me sorprendió

llorando, de rodillas y de cara a la pared negra. Me miró profundamente y

pareció (sólo pareció) comprender, repitiendo una frase ya pronunciada meses

atrás, como si fuese una psicofonía de ultratumba: “no temas, son las

transformaciones que la vida exige para llegar a su Fin”. Y desapareció hacia

sus aposentos a darse su tradicional baño de sangre infantil fresca y sabrosa.

Hoy, por última vez, me echo

a la calle... Pero esta vez no busco sangre, sino el Sancta Sanctorum más

cercano, tras arrancar la pata de madera de una silla de la cocina y usarla

para atravesar el corazón de Hadewijch. A los cinco minutos de tensa deriva,

encuentro una iglesia que, por supuesto, está cerrada: es de noche. (Ya siempre

es de noche. Noche oscura del cuerpo y del alma). Con mi fuerza sobrehumana,

con mi rabia de vampiro desesperado, echo los portones abajo a puñetazo limpio,

me aproximo al altar y allí, ante los ojos de Cristo Crucificado (que se me

clavan como puñales), asalto la Caja Sagrada, cojo un puñado de ostias (que

llenan mis manos de negras quemaduras) y me las meto en la boca. Aunque mis

dientes se astillan, mi paladar se abre y mi lengua se deshace, las mastico y

las trago, sintiendo un bolo de llamas descendiendo despacio hacia mi estómago.

Para bajarlas mejor, y a falta de Cáliz, me acerco a la pila más próxima y,

hundiendo mi cabeza en ella, me bebo a grandes tragos todo el agua bendita. Mi

cuerpo maldito no lo soporta y estalla en mil pedazos, esparciéndose por toda

la Iglesia. ¡Kaaaaaa-choooooofff!

Pero ni eso me mata.

Estoy destrozado, pero sigo vivo:

un intestino cuelga del altar, un ojo reposa en un confesionario, medio meñique

adorna un banco de madera, la punta de la nariz está pegada a un pie de Cristo

Crucificado... Ahora compruebo en propia carne hasta qué punto es cierta y

desesperante la cacareada inmortalidad del vampiro. Cada uno de mis fragmentos

desmembrados palpita de ascopena, tiene conciencia de mi (infra)ser, de mi

horror y de mi agonía... y lo sufre en silencio... La Tortura, el Infierno dura

un millón de Eternidades...

Hasta que el Buen Dios lanza

sobre la Iglesia la letal y purificadora luz del amanecer que, como un festival

de rayos láser sagrados, penetra a través de las multicolores vidrieras en el

Templo y aniquila mi cuerpo (o lo que queda de él), lo volatiliza, convirtiéndolo

en humo sagrado que se expande hasta fundirse con el divino Infinito. Liberado

de la carga de la carne, transmutada la Adicción en puro Espíritu, ya no soy

Yo, pero estoy en Todo. Y, al fin, no tengo boca, pero debería gritar: “¡No...

he... visto... la... Luz! ¡Soy... la... Luz!”

*Otras mutaciones oníricas: www.dildodrome.com/.

*El correo del vampiro: dildodecongost@hotmail.com.

merrie

melodies: Satoh Kohji